|

| 第4回作業 |

|

2007年3月20・21日に一泊で4回目の作業を行いました。

今回は、相模原市在住の私の友人で、植木屋の敬ちゃんに同行してもらいました。

敬ちゃんは本職の植木屋の傍ら、外構工事や家のリフォームもやっている、心強い友人です。

今後も「時間が合えば、手伝ってくれる」そうです。助かります。

敬ちゃんは本職が植木屋さんなので、庭や畑の木々や草花の手入れもやって(教えて)もらう予定です。

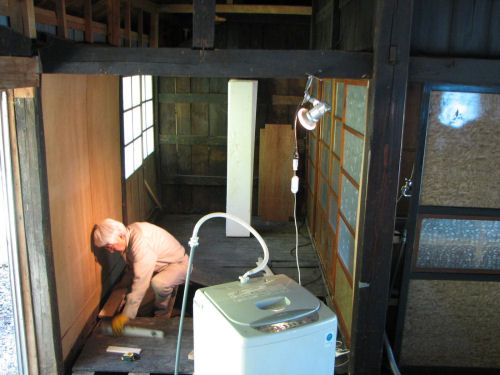

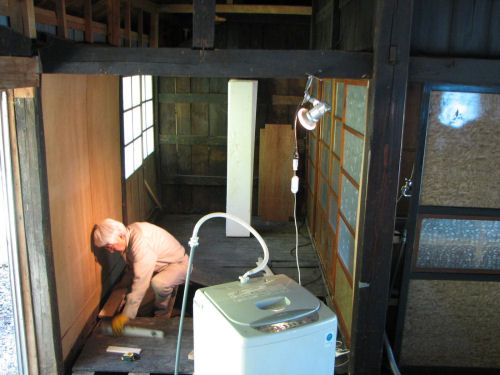

今回の作業は、奥の8畳間の梁や柱の掃除から始めました。

友人のヒロちゃんとテルちゃんが仕事の都合で足場や足場タワーを所有おり、「今は使ってない」という足場を「ただ」でくれました。

高い所の作業は、足場を組んでやると安全だし、作業しやすいです。

梁の掃除は1段(高さ180cm位)の足場で届きますが、屋根裏は足場を2段組まないと届きません。

とても脚立・梯子でできる作業ではありません。

梁の上は、「ほうき」「ブラシ」「タワシ」を使用して誇りを払い、濡れ雑巾で拭きました。

きれいになりますが、余り強くこすると梁の黒い色が変色してしまいます。

乾拭きの方が良いのかもしれません。

和室の鴨居の中には75年分の誇りが溜まっていました。

棒で粗々掻き出し、残りは掃除機で吸い取りました。それでも、家庭用の掃除機ではゴミ袋がすぐに

一杯になってしまいます。

今回の予定の一つは、給水・給湯配管および浄化槽の流入側の配管をお願いする為に地元の設備屋さん

に来てもらい、打ち合わせを行うことです。

事前に常陸大宮市の指定の設備屋さんに連絡をとり、現地を見てもらい「見積」をお願いしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

07-040

1日目は、奥の2部屋の掃除をして終了しました。

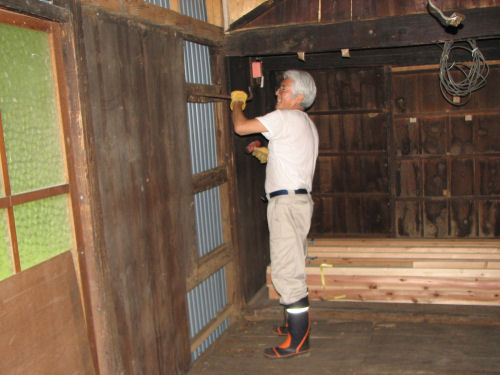

今回、始めて東側の雨戸を開けましたが、開けてみたら部屋から素敵な竹林が見えるではありませんか。

ここは収納にする予定でしたが、角から1間半はサッシか窓にして、竹林が見えるように変更します。

開けてみなければわからないものです。

|

|

|

|

|

07-050

敬ちゃんはよく働いてくれます。

作業後は、敬ちゃんと「ささの湯」に行き、「エコス」で飲み物(お酒)と明日の食料を調達て帰りました。

|

|

|

07-060

今回行って前回と変わっていたのは、倒れかかり、ケーブルに弦が巻き付いていた、TVの共同アンテナの電柱(我が敷地内に2本ある)がスチール製のきれいな柱に変わっていたことです。

きれいになったのはいいのですが、我が家はまだ契約をしていない為に外されていました。

我が家用のケーブルは丸めて電柱に下がっていました。(苦労して電柱の弦の大半を取ってあげたのに・・・・・)

繋げばTVは写るとは思いますが、それでは窃盗になってしまいますので、今回からはTVが写らなくなりました。

TVがないので、持参したハンディーカラオケ(オンステージ)で敬ちゃんと2人でカラオケ三昧の夜を過ごしました。

|

|

|

|

|

07-090

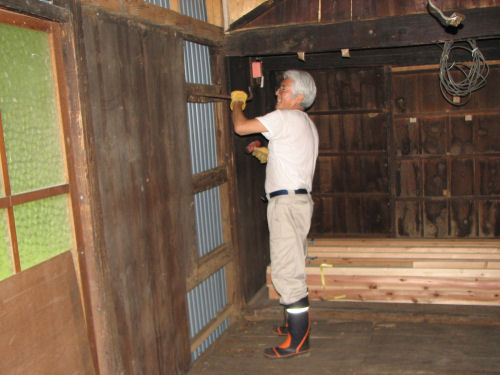

2日目は「寒い日の作業は今回が最後」ということで、土間回りの天井・壁を壊しました。

土間回りの襖・壁・天井を外すと、家の中は「骨組みだけ」になりました。

通常は、強度には関係ないけど、襖や障子が壁の様に見え強度があるように見えます。

骨組みだけになると、地面の塚石の上に立っている柱が梁・鴨居を支えているだけです。

その上に屋根が乗っています。

柱と柱の間は2間位ありますので、骨組みだけになると寂しい感じになり、「よく崩れないなぁ」と思います。

柱・梁・屋根が互いに支え合っているのだと思いますが、大地震が来ても大丈夫か心配になりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第5回作業 |

|

4月は時間がとれず、1度も作業ができずに終わりました。

4月29日~5月5日の連休に5回目の作業を行いました。

今回は、大工のヒロちゃんが29・30日の2日間、植木屋の敬ちゃんは29日~3日の5日間手伝ってくれました。

4日には女房殿・コウちゃん・宣ちゃん・犬のはるか・ポールの家族が合流して楽しく過ごしました。

我々が行く前までに水道屋さんに各機器までの、浄化槽の排水配管・水道配管・給湯器からの給湯配管をしておいてもらいました。

おかげで、トイレの造成工事から始めることができました。

トイレの工事をヒロちゃんにやってもらいながら、壁とか床の作り方を教わりました。

工事を始めてみて分かったのですが、トイレの位置は以前はキッチンがあった所なので、出窓になっており、換気扇が着いていました。

出窓は物置き場になり、トイレに換気扇は付き物なので、両方ともそのまま使用する事にしました。

|

|

|

|

08-020

トイレの床にコンパネを貼ったところです。

|

|

|

08-030

内壁の石膏ボードとフローリングを貼りました。

トイレの内装と石膏ボードはヒロちゃんがやってくれました。

さすが、綺麗に仕上がてます。

|

|

|

|

|

08-070

便器とウォシュレットを取付けました

便器とウォシュレットは水道工事屋さんがやってくれました

|

|

|

08-080

トイレの位置は下屋部分なので、高さが低く、用意して持ち込んだ扉が取付けられなかたので、コンパネで臨時の扉を作りました。

|

|

|

|

|

08-090

おトイレの完成です。

これで、ゆっくり用がたせます。 ホッ!

|

|

|

08-100

次は太郎風呂です。

9cm幅の檜の板を壁に張り、スノコも檜の板で作りました。

檜の板が足りなくなった為に、全面とはいきませんでしたが、主な壁は檜の壁になりました。

浴槽はステンレスのままですが、檜のにおいがプーーーンとして、檜風呂の気分です。

「石油」と「薪」両用のボイラーは、7年ぶり位で、石油のみで点火してみましたが、見事に点火しました。

25分程でお風呂が沸きました。

このボイラーはタイマー付きだし、結構便利です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

08-150

太郎風呂の窓からの眺めは、我が家の庭の向こうに里山が見え、朝は山並みの中腹より朝日が昇ります。

これで、念願の「おトイレ」と「お風呂」の完成です。

なんか、「家」っぽくなってきました。

|

|

|

|

|

08-200

次は奥の8畳間に畳を敷いて住める様にします。

家中の柱・梁・桁・壁のホコリを払い、乾拭きしました。

その後で、畳を敷き、部屋の回りを襖・障子で囲いました。

部屋の中を整理して、テレビ・食器類・パソコン等を配置しました。

これで、ここだけは部屋らしくなりました。

始めて、畳の上で食事をしたり・TVを見たり・布団を敷くことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

08-300

あとは、料理をする為の炊事場です。

最終的に「流し」を置く所に浄化槽の排水配管と給水・給湯の配管がされています。

しかし、そこはまだ床が張ってないので、「流し」を置くことが出来ません。

そこで、前住者の方が使用していた、「流し」「コンロ台」を清掃し、10畳間(現状は板の間)に設置しました。

排水はジャバラのホースを繋いで排水配管されている所に排水しました。

給水は水道配管されている所から、塩ビのパイプを繋いで、流しの後ろ側に立ち上げ、給水栓を取り付けました。

これで、立派な「流し」の完成です。

コンロは、コンロ台に卓上コンロを設置するだけで完成です。

冷蔵庫と電子レンジを炊事場の側に置き、炊事場の完成です。

|

|

|

|

|

08-310

「流し」の裏側です。

「給水」用の塩ビパイプと「排水」用のジャバラ配管があります。

いよいよ「寝泊まり」ができるようになってきました。

「車中泊」卒業 今日から「部屋」で寝られます。

これで、洗濯以外は生活できる条件が整いました。

次回、洗濯機を持ち込む予定です。

いよいよ待望の「住める」状態が近づいてきました。

|

|

|

08-910

3日目は、朝から山菜取りに出かけました。

筍はちょうど旬で取っても取っても、次から生えてくる感じです。

敬ちゃんに教わり、筍は取ってすぐに皮をむき、大きめの鍋に水と米ぬかを入れて、薪のカマドストーブで2時間くらい煮込みます。

こうしておくと、何日でも柔らかいままの筍を食べることができます。

筍をスライスして、ワサビ醤油で食べると、まさに筍の刺身みたいで大変に柔らかくておいしいです。

卓上コンロでは2時間も煮込めませんが、薪のカマドなら何時間でも煮込めます。

何せ、薪は天井の廃材を始めいくらでもあります。

これからは暑いので、カマドの場所を土間から物置小屋に移動し、煙突を設置し直しました。

敬ちゃんと我が家の敷地内を歩くと、結構食べられる山菜の類がありました。

見つけたものを上げると、エシャレット・ノビル・ふき・ウド・ゼンマイ・こごみ・タラの目・椎茸 等です。

ウドは取って皮をむいて食べましたが、柔らかくで甘い感じがしました。

「筍」「椎茸」「こごみ」 です。

|

|

|

|

|

08-920

「エシャレット」と「ノビル」です(丸いのが「ノビル」)

|

|

|

08-930

左の上下が「ゼンマイ」です

右上が「ウド」です

右下は収穫した「筍」です

|

|

|

|

|

|

|

|

|

08-610

4日目には、「居間」を広くする為に8畳あった「土間」を半分にしました。

「土間」と「居間」の間の引き戸を1間分「土間」側に移動しました。

現状の上下のレールを外し、土間の中央に移動させて設置しました。

移動させた間に根太をはり、根太の間に断熱用の発砲スチロールを置き、その上からコンパネを貼りました。

幅2間、奥行き1間(4畳)分「居間」が広がり、18畳の広さになりました。

|

|

|

|

|

|

08-700

5日目の朝には敬ちゃんが帰宅し、私一人になりました。

この日は、唯一、天井が残っていた、太郎風呂のボーラーの上の天井を外しました。

あとは筍を掘ったり、散歩したり、田舎の雰囲気を満喫しながら、のんびりと過ごしました。

6日目には家族が合流したので、障子の張り替えをしました。

また、廃材等が放置されていた庭を整理しました。

|

|

|

|

|

|

08-720

今回は相模原の庭にある植物をいろいろともって来て、植樹しました。

|

|

|

|

|

|

08-740

我が家の軒先に1つがいのツバメが巣を作っていました。

石ころをつまんで来て、上手に巣作りをしていました。

|

|

|

|

|

|

08-800

家・庭ともきれいになり、快適な住環境が整いました。

ノートパソコンを持ち込めば田舎で仕事も出来ます。

7日目は朝から観光をしながら帰宅しました。

我が家から1時間ほどで海岸に行けました。

日立おさかなセンターで魚とか蟹を買い、久慈浜の海岸であそんで帰宅しました。

お魚が、安くて、美味しいのには驚きました。

はるか と ポールです

ノアは「はるポ」仕様にすると、3列の後部座席を使用して、「はるか」 と「 ポール」の専用席ができます

「はるか」 と「 ポール」は、2列目より前には来られないような仕様になてます

|

|

|

|

| 第6回作業 |

|

2007年6月の12日~15日に6回目の作業を行いました。

今回は、初参加の長女の広ちゃんと行きました。

今回の予定は、居間等の基礎の修繕工事(基礎の弱そうな所を補強する工事)と床の保温工事(床下に発砲スチロールを入れる)・床の下地貼り工事です。

|

|

|

|

09-010

まず、台所(16畳分)の下地貼りまで行いました。

基礎の補強、および、元々貼ってあった下地板を張り直しました。(足りない所は隙間を空けて貼りました)

|

|

|

|

|

|

09-030

床の保温の為に垂木の間に発泡スチロールの板を貼りました。

|

|

|

|

|

|

09-060

垂木の上にコンパネを置いて、床の下地の完成です。

|

|

|

09-100

台所の床には、杉の無垢板を貼る予定ですが、傷になるので床板貼りは最終工事にします。

私の「大工さん」のイメージは「ノコギリ・トンカチ・カンナ等々の道具を上手に使う人」という思いでしたが、今回体験してみると、

電気工具・エアー工具が主流で、「ノコギリ・トンカチの類はほとんど使用しない」とのことでした。

私も、ホームセンター・ネットショップ・ネットオークションで何種類かの工具を購入しました。

プロ仕様の工具は高額なのですが、色々捜すと結構安いものもありました(どれも最安値の工具でそろえました)

使い慣れないと多少危険はありますが、まぁ・・・便利なこと、疲れずに正確な作業ができます。

充電式のインパクトドライバーです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

09-130

スライドソーです

このスライドソーは、75×300mmの角材まで切れ、縦・横に0~45度までの角度を付けて切断することができます。

|

|

|

09-210

次は書斎(4畳の部屋)の床工事をしました。

基礎の補強・保温工事・コンパネ貼り作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

09-310

次は10畳間の畳み貼りです。

まず、天気が良かったので、畳みを乾しました。

|

|

|

|

|

|

09-320

元々あった下地板をきれいに拭掃除をし、畳みの下に敷く下地材を貼りました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

09-350

炊事場部分はコンパネを敷いてその上に設置しました。

|

|

|

09-355

相模原から持参した「洗濯機」は居間の排水口の近くに置きました。

|

|

|

|

|

09-360

物干し竿がなかったのですが、庭の竹を切り出して使いました。

|

|

|

|

|

|

09-370

「久隆」というのは、素晴らしい所で、車で2分程の所に、「ヤマメ」と「イワナ」の「養魚場」があるのです。

実際に、久隆川の水を使い、稚魚から育てているのです。

これはなかなかないと思います。

酒の肴には、「養魚場」で「イワナ」と「ヤマメ」を購入して、炭焼きしました。

沢山購入したので、残りは次回用に冷凍しました。

|

|

|

|

|

|

09-410

家の前の野バラはきれいに咲いてました。

|

|

|

09-411

晴れると空が気持ちいいです。

いつも感じるのですが、ともかく「久隆の空」は大きいです。

|

|

|

|

|

09-420

梅雨にはいった事もあり、この所の草の勢いたるや、凄まじいものがあります。

冬にきれいにした畑も、草ぼうぼうの状態でした。

畑Aです。

|

|

|

|

|

|

09-440

今回草刈りをしないと、次回には手の付けようがなくなりそうなので、意を決して草刈りを行いました。

草刈り機で、500坪分くらいの草刈りをしました。

|

|

|

|

|

|

|

09-500

作業後のビールで疲れは吹き飛びます。

ともかく、これで、8畳と10畳の畳の部屋が2部屋になりました。

布団を敷いて、ゆっくりと寝ることができます。

|

|

|

|

|

| 第7回作業 |

|

2007年6月の26日~29日に7回目の作業を行いました。

今回も長女の広ちゃんと行きました。

今回の作業は、前回の続きの床板の下地貼り、および、ユニットバスの窓取付け、およびユニットバスの設置です。

田舎に居る間は、早朝(5時頃)から午前中は仕事をし、午後から改装作業および農作業をします。

仕事は、パソコンでプログラムを作り、インターネットで納品します。

緑に囲まれての仕事は大変に気分良く、効率が良い気がします。

インターネットがISDN(64kbps)だけなので、チョット辛いです。

でも、遅い分、時間がかかるだけですので、スローライフを目指す田舎暮らしでは、これで良いのかもしれません。

|

|

|

|

10-010

今回は、最初に、次女の宣ちゃんが作ってくれた、風見鶏の据え付けをしました。

庭の柱にポールをねじ止めして風見鶏を取付けました。

|

|

|

|

|

|

10-040

白とブルーの色が深緑の中できれいでした。

この日は風が弱かったので、あまり回りませんでした。

この写真、どこかで見たことあるでしょう?

そうです、画面最上部にある「いなか太郎」のロゴの左側です。

|

|

|

10-110

つづいて、書斎と奥の六畳の間の壁を取りました。

当初、この壁は残す予定でしたが、完成後の動線を考え、書斎を通り抜けられる様にすることにしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10-150

6畳の部屋にあった内壁を外し、基礎を補強し、垂木と保温材を貼りました。

|

|

|

|

|

|

|

10-180

続いて、縁側にもコンパネを置き、素足で歩ける様にしました。

これで、東側の廊下(材木の保管場所にしている)以外は全て畳かコンパネが敷かれ、きれいになりました。

|

|

|

|

|

10-510

前回の作業で、10畳間にも畳を敷きましたので、今回は家財を移動し、10畳間を炊事場と居間にしました。

|

|

|

10-520

8畳間を私の仕事場と寝室にしました。

家の改装中はこの生活環境でゆこうと思います。

居間と仕事場です。

|

|

|

|

|

10-530

前回、養魚場で購入して、冷凍しておいた、イワナとヤマメの残りを今回食べました。

|

|

|

10-540

肉体労働のあとのコレが何ともいえない楽しみです。

|

|

|

|

|

10-550

夜は、広ちゃんとカラオケをしました。

|

|

|

|

|

|

11-210

ユニットバスの設置場所には、5月中に業者の方に1坪位のコンクリートの土台を打ってもらいました。

バス本体の組立・設置は、専門の業者にお願いしますが、バスの窓は事前に、自分で取り付けておかなければなりません。

まず、バスを設置する所の内壁を外しました。

|

|

|

|

|

|

11-240

内壁を外してみたら、横に柱が通っていました。

窓の高さが、2段目の横柱付近がちょうど良く、水平を確認したら、見事に水平がとれていました。

この日、お風呂の設置工事の人が来て、「窓の水平・垂直がとれていないと、お風呂が傾いている様に感じる」とのことでした。

|

|

|

11-250

水平を見る為に、ホームセンターで売っていた「水平・垂直レーザー墨出し器」なるものを使ってみましたが、これが大変に優れものでした。

水平・垂直が同時にでて、レーザー線に合わせて工事すればよいので、けがく必要も無く、非常に効率の良い作業ができます。

通常の水平器は素人では、なかなか使いづらいものです。

「レーザー墨出し器」は、私の様な素人には、大きな見方です。

|

|

|

|

|

11-260

表の角波のトタン板を外しました。

釘を1本1本抜いたら、思いのほか簡単に外れました。

|

|

|

|

|

|

11-280

窓を乗せる横柱の下に間柱を立て、補強しました。

高さ調整の為に、横柱の上に柱を抱き合わせ、その上に、サッシの枠を固定する為の間柱を垂直に立てました。

ここでも「レーザー墨出し器」が活躍しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11-350

始めてサッシの取り付けを行いましたが、我ながら良くできたなと思いました。大成功です。

続いて、洗面場の窓も取り付けました。

バスの窓と同様の要領で、水平・垂直に気を使いながら取り付けました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11-410

翌日、早朝よりユニットバスの据え付けが始まりました。

|

|

|

|

|

|

11-430

専門の業者の方が来て、早いもので、午後2時頃には完成しました。

外観です。

|

|

|

11-440

入り口の上部には、黒い梁が通っていて入り口と重なってしまいましたが、内側に開く扉だったので、何とか設置できました。

|

|

|

|

|

11-450

バスの内部です。

窓は、自分で取り付けたと思えない程、スマートに収まっています。

|

|

|

11-460

まだ給水の配管はしておりませんが、給湯器を設置し、給水・給湯配管をすれば、バスの使用が可能になります。

こちらのバスも窓から裏庭と西側の山が見え、そこそこの眺望です。

|

|

|

|