|

| 煙突の設置 |

|

ますは、煙突の設置です。

煙突は「屋根から上」から設置します。

傾斜角度 30°のトタン屋根は結構滑ります。

滑って、落ちたら大けがの可能性「大」です。

【 怪我をしない 】

【 雨漏りをしない 】

が煙突工事の基本です。

材料を拾い出し、煙突の部材を発注しました。

どの様に取付けるのか不安な部分もありましたが、煙突や取付ける為の部材を見て納得しました。

「百聞は一見にしかず」です。

煙突部材と屋根のトタンの状況良く見たら、雨じまいの方法を思いつきました。

これで「屋根工事も自分で出来る」と確信しました。

ストーブ店の社長からは「雨漏りすると大変なので、屋根だけは業者に頼んだ方が良い」と言われましたが、「全ての工事を1人でやる」と決め、準備にかかりました。

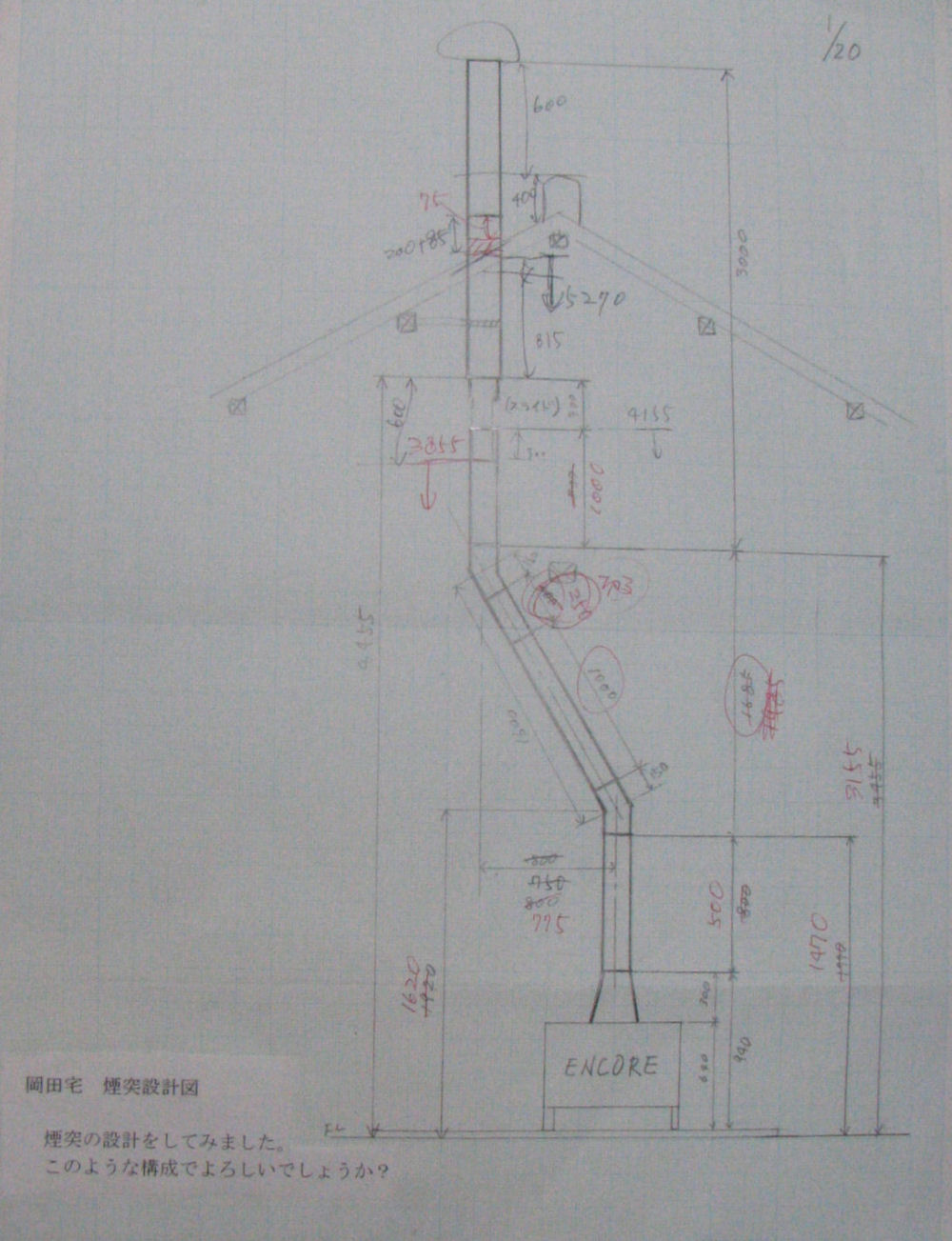

煙突をストーブから真っ直ぐに立ち上げると、表側の屋根の頂上付近なります。

表側の屋根に穴を空けるのはみっともないので、煙突を多少曲げて裏側の屋根の頂上付近に出すことにしました。

|

|

|

22-020

まず、屋根から落ちない為の命綱です。

屋根の表側の軒の太い梁に8mmのネジでロープを留め、裏側に回しました。

|

|

|

|

|

|

22-030

このロープを頼りに屋根に登ってみましたが、30°の傾斜は結構きつくて、ロープだけでは登り降りもままならず、まして作業は危険だと思いました。

そこで、屋根の頂上から脚立をつり下げ登り易くしました。

これで、足もかけられ、何とか作業もできそうです。

|

|

|

|

|

22-040

屋根に登ってみましたが、この作業は高所恐怖症の私には不向きな気がしました。

|

|

|

22-050

でもそんなことは言ってられません。

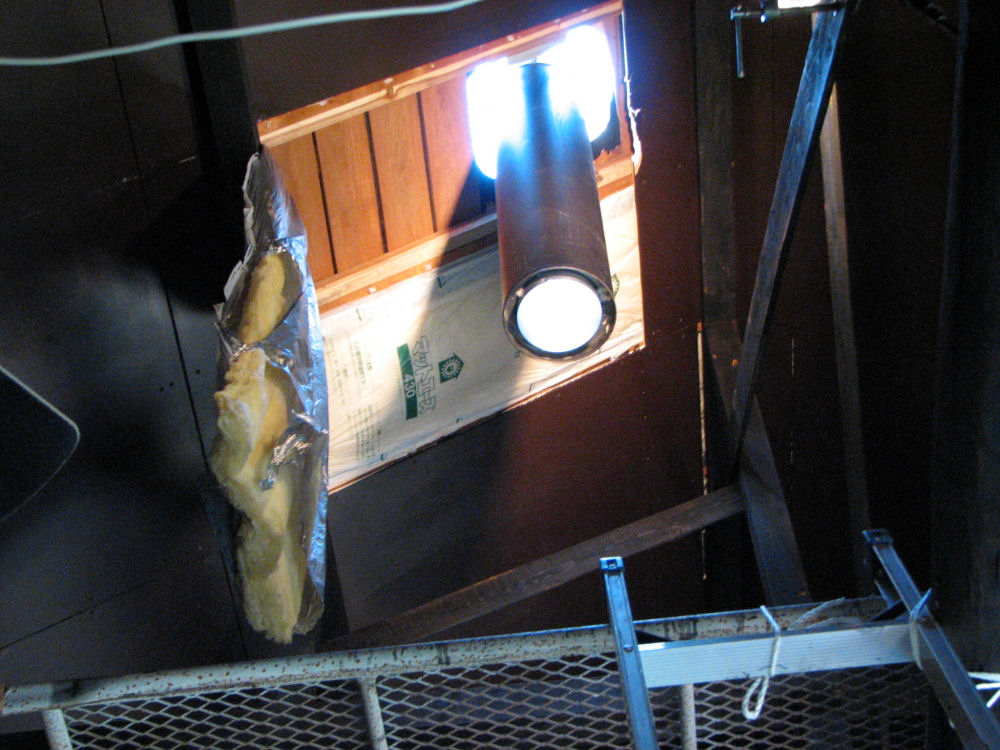

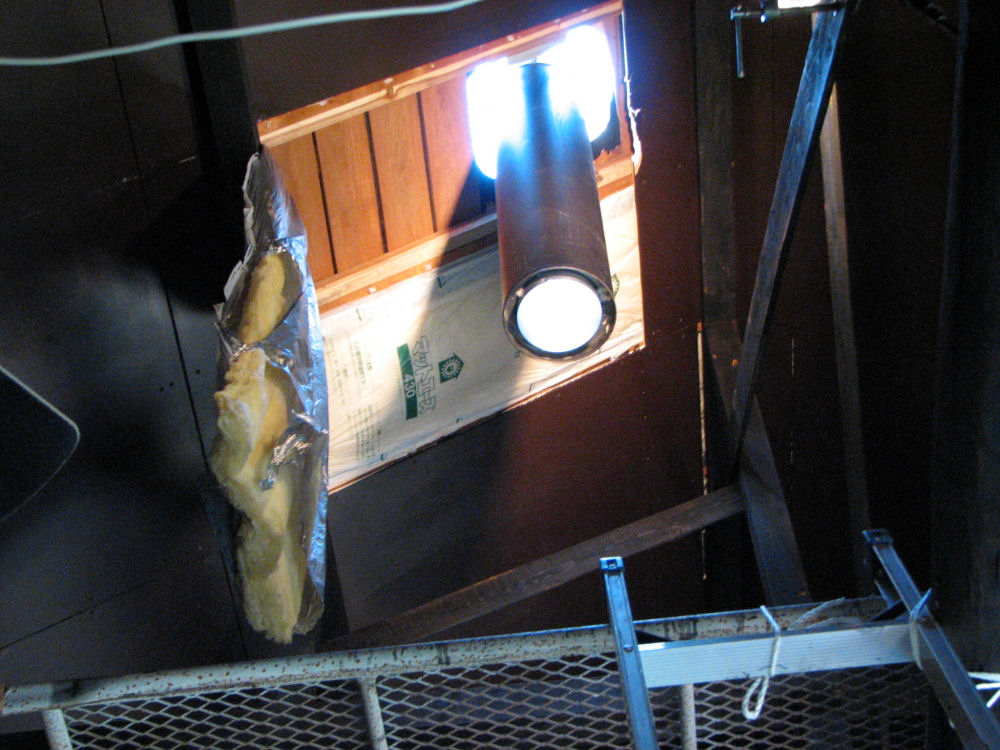

家の中と外に2段の足場を組んで工事を始めました。

まず、屋根に穴を空けました。

内側からドリルで穴を空け、トタンも含め、四角く穴を空けました。

|

|

|

|

|

22-060

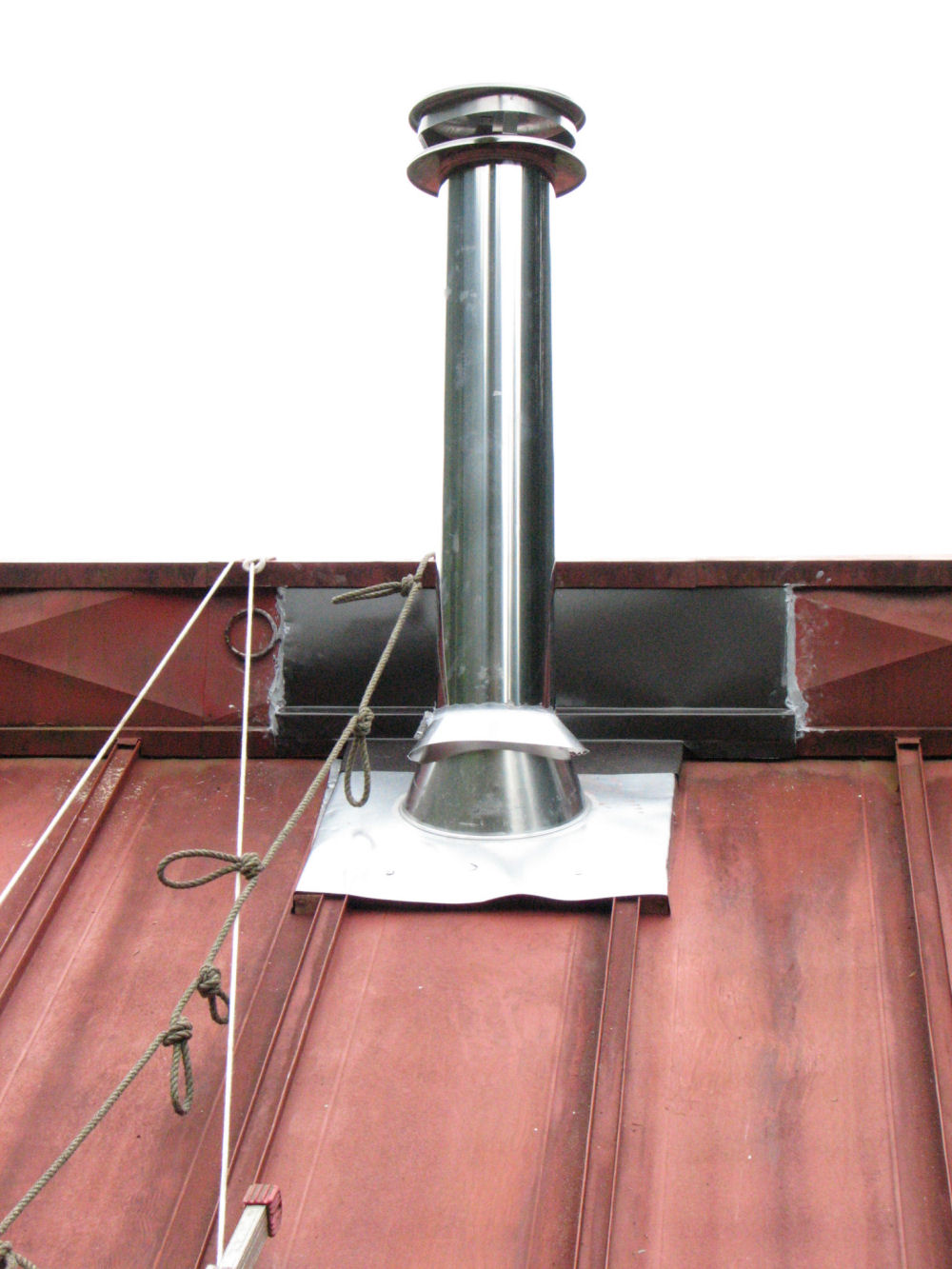

煙突を屋根に固定するフールサポートを取付けました。

|

|

|

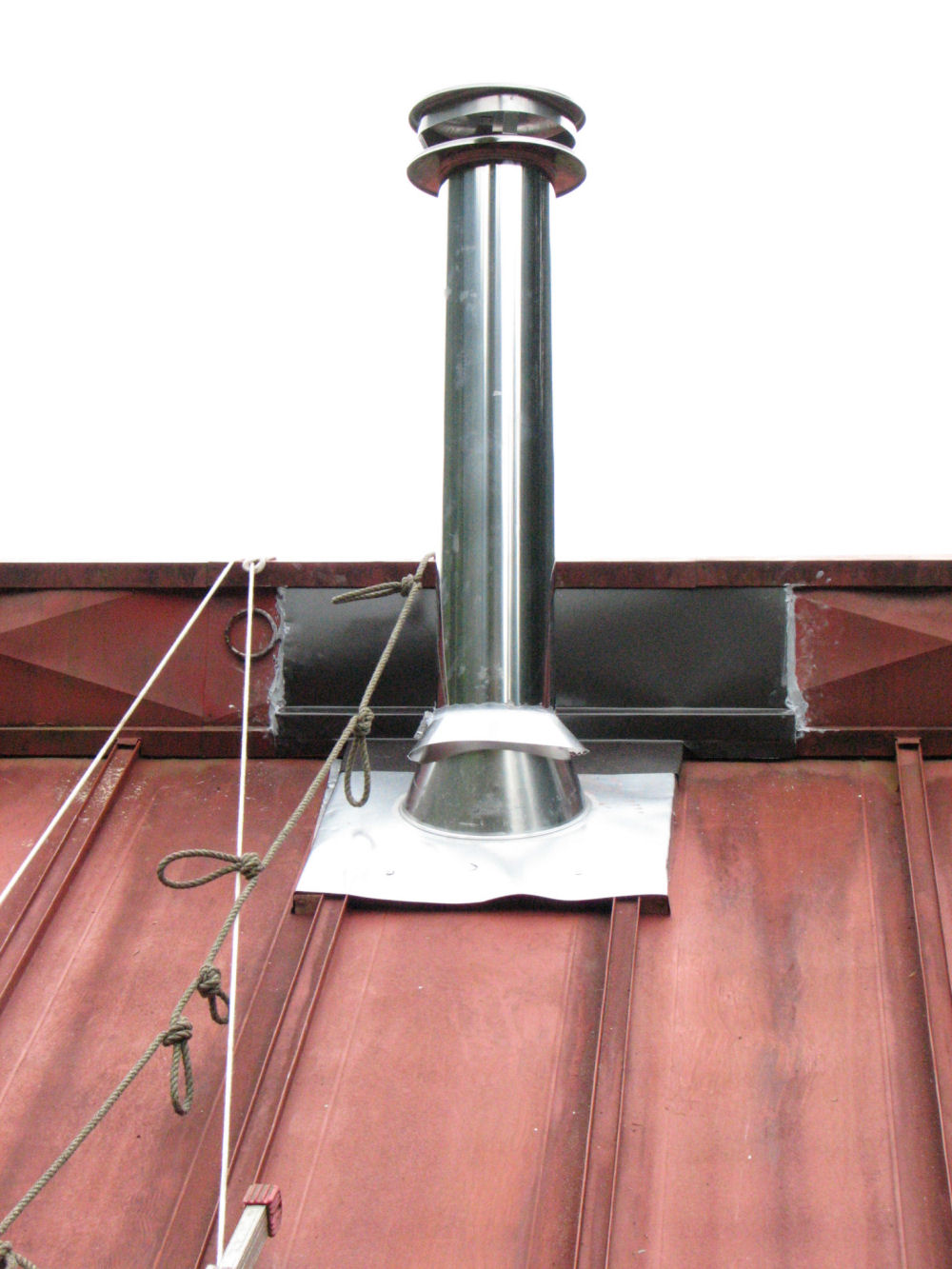

22-070

ルーフサポートに二重煙突を取付けました。

|

|

|

|

|

22-080

屋根の上側は、室内よりつき出した二重煙突に1mの二重煙突を繋ぎました。

|

|

|

22-090

ラウンドトップという頭を取付けました。

煙突がつき出た部分の屋根には、フラッシングといいう部材をかぶせ、フラッシングと煙突の隙間はストームカラー(煙突の鉢巻きみたいなもの)をかぶせました。

ストームカラーと煙突の接触部分はシリコンコーキングをして雨が漏らないようにしました。

これで煙突から下側の屋根の雨じまいは完了です。

問題は煙突から上側の屋根です。

屋根の頂上はトタンがかぶせてあるので、その下側に挟んでトタンを折り曲げ、フラッシングの上にかぶせました。

強風の時など、横の隙間から雨が吹き込む恐れがあるので、広めのトタン(穴の幅・40cmに対して、90cm幅を使用)にし、尚かつ頂上の突起部分との隙間を紙粘土で埋めコーキングしました。

この方法で良いのかどうか分かりませんが、コーキング材の劣化等が無ければ雨は入らないと思います。

すでに何度か雨がふりましたが、今のところ雨漏りはありません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22-120

室内側は二重煙突の下にシングル煙突の自在直筒を取付けました。

自在直筒はトロンボーンのように、設置後も煙突が上下に動けるものです。

煙突は暖まると長さが伸びるそうで、屋根を突き上げないように、伸縮をここで吸収します。

これで、最も不安だった屋根と煙突工事が完了しました。 ホッ!!

屋根部分完成の記念写真です。

|

|

|

|

| ストーブ本体の設置 |

|

いよいよ薪ストーブ本体の設置です。

アンコールは本体の重量が160kgあります。

とても1人で持てる重さではありません。

配達は宅配便(4t車)で、運転手1人で来るとのこと。

我が家に入る橋は狭くて4t車は通れません。

橋から我が家までは10m位の落差の未舗装の坂を上らなければなりません。

尚かつ、居間に運び入れて、炉台の上の定位置に置かなければなりません。

ストーブが配達される日は女房殿は出かける予定になってます。

したがって、私1人でやらなければなりません。

何か方法を考えないと無理です。

そこで考え出したのが「『チェーンブロック』でつり上げて運び込む」という方法です。

我が家は古民家なので、土間でも部屋でも黒い梁があり、梁と梁の間に10cm角位の柱を渡せば、どこでも吊り上げられます。

近くのホームセンターに電話して「チェーンブロック」の貸し出しの有無を聞きましたが、どこもやってませんでした。

そこで、ネットで調べたら過重1t・長さ3mの物が新品で\3,500でありました。

早速購入しました。

チェーンブロックというのは、ブロックの中に歯車が入っていて1/50位に減速(操作用チェーンを1m引っ張ってつり下げ用チェーンが2cm上がる)するというものです。

150kgの物は3kgの力で上げられます。

これがあれば、今後、庭の大きな石を移動する時等、色々と使えそうです。

次に道路(橋)から我が家までの運搬です。

これは、事前に4WDの軽トラックを借りておいて、道路で4t車から軽トラに積み替え、軽トラで家まで運びました。

4t車からの積み替えは、軽トラの荷台にパレットを置いて4t車の荷台と高さを合わせ、ずらしながら移動できました。

次は居間への運び込みですが、宅配便の運転手さんが手伝ってくれました。

軽トラをバックで土間に入れ、居間ギリギリに付けました。

土間の上にチェーンブロックを下げ、ストーブを吊り上げ、居間の中に押し込みながら降ろしました。

見事に炉台の上に着地しました。(この作業は1人では無理でした、運転手さんありがとうございました)

そのあと、チェーンブロックを炉台の上に移動し、再度吊り上げて、正規の位置に置きました。

この辺の作業は写真を撮る人がいなかったので残念ながら写真がありません。(自分で撮る余裕はありませんでした)

|

|

|

|

|

|

|

|

22-210

無事居間の隅の炉台に落ち着きました。(ガラス戸の裏が土間です)

チェーンブロック作戦は大成功でした。

炉台は60cm×40cm×3cmの石の平板を7枚敷きました。(1枚は薪置き場用)

炉台のガラス戸側にはレンガで1m位の高さの防火壁を作る予定です。

|

|

|

22-220

次は室内の煙突の接続です。

室内はシングル煙突で、30°の角度で曲げて屋根の位置に合わせました。

|

|

|

|

|

22-230

「30°で曲げる分には煙突の吸い込みにあまり影響しない」とのこと。

|

|

|

|

|

|

|

22-260

小さな薪を入れて、火を付けてみました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22-310

実際、何度か焚いてみましたが、まだそんなに寒くはないけど、家全体が暖かくなります。

|

|

|

22-320

今年の冬は暖かく過ごせそうです。

ストーブ前の斜めになっている炉台ですが、22-280 の写真にある、四角い平石を斜めに切って、並べました。

以外と簡単に、すっきり納まりました。

|

|

|

|

|

| 防火壁の工事 |

|

火事にならない為の「防火壁」の工事です。

薪ストーブの設置が終わったので、炉台を作りました。

薪ストーブの近く(1m以内)に可燃物がある場合は、防火壁を作らなければなりません。

我が家の場合は土間側にガラス戸がありますので、こちら側にレンガで壁をつくりました。

ついでに、薪置き場も作りました。

始めてレンガ積みをやりましたが、どうしてもモルタルがたれてきてしまい、苦労しました。

たれたモルタルは、積み終わったあとでふき取りました。

布で拭き取っただけではなかなか落ちませんでしたが、歯ブラシを濡らしてこすると良く落ちます。

|

|

|

|

23-010

レンガを積んでいる写真です。

娘の広ちゃんが応援に来てくれました。

|

|

|

|

|

|

23-030

黒いレンガを基調にして、赤っぽいレンガとベージュ色のレンガでアクセントをつけました。

高さは1mで、14段積みました。

レンガが「ジョイ本」で購入しました。

完成した写真です。

|

|

|

23-040

レンガかアッチコッツ凸凹していて、薪置き場は「上広がり」で、いかにも素人っぽくて、味があります。

|

|

|

|

|

23-050

薪置き場は3段に分け、鉄筋を渡しました。

鉄筋を渡すことにより、外側の壁が倒れるのを防ぐ役目も果たしています。

下段には大きな薪・中断には中くらいの薪・上段にはたき付け用の小さな薪を置きます。

隣の部屋との境は木製の引き戸ですが、壁を作りませんでした。

この方が部屋も暖まるし、見た感じもスッキリしてます。

ストーブを焚く時はストーブ付近の戸は開けておきます。

閉める必要の有る場合は、別途、金属製の板を作成し炉台の上に置くことにしました。

薪を入れるとこんな感じです。

|

|

|

23-060

ガラス戸を開け、土間側から見た写真です。

薪は一輪車で土間まで運び、土間側から薪置き場に入れることができます。

これは非常に使いかってが良いです。

薪はほぼ毎日運び込まなければなりません。

1日分の薪の量は、この薪置き場の下段分位です。

薪は結構重いし、薪運びは重労働です。

土間まで一輪車で運び、薪置き場に「置き換えるだけ」というのはヒットです。

自慢の一品です。

これでストーブ工事は完了です。

|

|

|

|